Панченко Наталья Николаевна, врач невролог

В амбулаторной практике врачу-неврологу часто приходится встречаться с сочетанием вертеброгенной патологии нервной системы с заболеваниями внутренних органов. Такие больные обычно становятся пациентами то терапевта, то невролога, которым приходится решать вопросы дифференциальной диагностики для установления главной причины в механизме патологической болевой импульсации.

Спондилогенные нарушения у одних больных могут быть только одним из звеньев патологического процесса, у других – оказываются основной причиной, вызывающей заболевание.

Учитывая единый механизм патогенеза, дифференциальная диагностика первичных вертеброгенных болей и вторичных висцеро-вертебральных синдромов сложна.

Поэтому при постановке диагноза врачу во время амбулаторного приёма важно ответить на следующие вопросы:

- есть ли первичное нарушение в висцеральных системах для последующего выявления соматической патологии

- есть ли первичное спондилогенное нарушение

- есть ли спондилогенная висцеропатия (нарушения функции висцеральных систем, спондилогенно обусловленные)

А это значит, что нужно различать признаки, когда

- нарушения позвоночного столба являются «пусковым механизмом» заболевания висцеральных органов, связанных с соответствующим ПДС,

- и заболевания внутренних органов, сопровождаются рефлекторными изменениями в коже, мышцах, позвоночнике (висцеросоматический, висцеровертебральный синдром)

Часто трудно определить, какие нарушения первичны.

Только такой подход может обеспечить своевременную профильную госпитализацию пациентов при обнаружении острого поражения внутренних органов, а также осуществлять дифференцированную и оптимальную терапию неврологических больных, страдающих сочетанной висцеро-вертеброгенной патологией.

Можно выделить следующие вертебровисцеральные взаимосвязи:

- первичное вертеброгенное нарушение симулирует внутреннее заболевание

•внутреннее заболевание симулирует вертеброгенную боль

•внутреннее заболевание вызывает рефлекторную (псевдокорешковую) реакцию в сегменте, и, как следствие-блокирование в соответствующем ПДС - внутреннее заболевание, вызвавшее функциональный блок в ПДС, уже вылечено; сохраняющийся функциональный блок в ПДС симулирует внутреннее заболевание

•первичное вертеброгенное нарушение становится патогенетическим фактором внутреннего заболевания

Чаще в клинической практике врач сталкивается с ВЕРТЕБРОвисцеральным синдромом, который обусловлен тем, что дегенеративные процессы в позвоночнике приводят к хронической ирритации нервных структур и проявляются на периферии различными синдромами, в том числе и висцеральными в виде:

- болевого

- мышечно-тонического

- ангиоспастического

- нейродистрофического синдромов,

а также в виде синдромов, не относящихся к опорно-двигательной системе, когда остеохорндроз влияет на патоморфоз таких заболеваний как: :

- кардиалгический синдром сложного генеза (при ИБС в сочетании с остеохондрозом)

- стенокардия положения

- миокардиодистрофия

- дисциркуляторная энцефалопатии в вертебробазилярном бассейне

- нервно-психические заболевания: энурез у детей; холецистопатии, дискинезии желчевыводящих путей; заболевания и дисфункции мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта; заболевания легких, плевры.

- спондилогенная ирритация звездчатого узла и позвоночного нерва, симпатического сплетения позвоночной артерии и сердечных симпатических нервов могут приводить к формированию синдрома позвоночной артерии и сегментарной вегетативной дизрегуляции сердечной деятельности.

Но в амбулаторной практике встречаются и ВИСЦЕРОсоматические синдромы, когда

первичные заболевания внутренних органов проявляются (маскируются)

кожными, мышечными, сосудистыми рефлексами в виде:

- отраженных болей

- зон гиперестезии

- мышечного дефанса в соответствующих метамерах, что может имитировать вертебральную патологию при заболеваниях внутренних органов (язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, холецистите, аневризме аорты ).

В этом случае врач сталкивается с соматической маской заболевания внутреннего органа в виде соматического эквивалента висцеральных нарушений: висцеросоматического и, в частности, висцеровертебрального неврологического синдрома.

Примеры заболеваний внутренних органов, сопровождающиеся отраженным висцеро-вертебральным болевым синдромом.

- нарушения в мышцах, обеспечивающих внешнее дыхание заболеваниях легких (бронхиальная астма, обструктивный бронхит и др.)

- контрлатеральный сколиоз

- гомолатеральное напряжение мышц таза и поясницы при гинекологических заболеваниях

- компенсаторные нарушения в мышцах, обусловливающих постуральное равновесие в опорно-двигательной системе

- дефанс m.iliopsoas при аппендиците

- функциональное блокирование соответствующего позвоночного двигательного сегмента

- легкий мидриаз

- мимический гемиспазм на стороне поражения

- характерные псевдорадикулярные боли по сегменту и отдаленные боли

- гиперестезия в зонах Захарьина-Геда

Наиболее часто висцеровертебральный синдром в амбулаторной практике встречается в виде пекталгии и мышечного дефанса при заболеваниях органов брюшной полости.

Представленный ниже клинический случай – пример вторичного висцеровертебрального синдрома в грудном отделе позвоночника как маски заболевания легких.

Клинический случай. Описание.

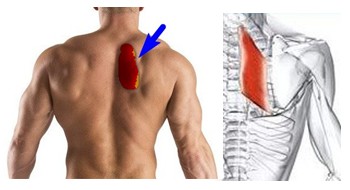

В частный медицинский центр к врачу-неврологу обратился мужчина 36 лет с жалобами на дискомфорт и боли в верхне-грудном отделе позвоночника и межлопаточной области справа, несколько усиливающиеся при активных движениях в позвоночнике.

Status neurologicus: ЧМН-N

Рефлекторная сфера без особенностей.

Status lokalis: левосторонний сколиоз в грудном отделе позвоночника, выраженный локальный мышечный дефанс паравертебральных мышц справа на уровне верхнее-грудных ПДС,

На уровне D2-D10 справа зона легкой гиперестезии, наличие местных вегетативных нарушений в виде локальной пастозности подкожных тканей и мышц, покраснения кожи Умеренная болезненность при пальпации паравертебральных точек и межостистых связок, функциональная блокада верхне-грудных ПДС.

Из анамнеза:

Заболел постепенно. Провоцирующих моментов в виде подъема тяжести, травм, длительных статических нагрузок на позвоночник не было. В течение последних месяцев отмечался субфебрилитет, покашливание.

Соседи по коммунальной квартире больны туберкулезом.

Для объективизации вегетативных и рефлекторных симптомов был применен метод электроспондилографии (ЭСГ)

Использован диагностический комплекс интегральной оценки состояния функциональных висцеральных систем организма «Медискрин ТМ» с электроспондилографической диагностикой состояния спондилосистемы (с программным обеспечением «Вертебро») по методу И. Накатани.

Электропунктурная диагностика по методу И. Накатани применяется для определения электропунктурных профилей заболеваний по системам, рекомендована к применению в клинической практике МЗ РФ (Методические рекомендации №2002/34 от 15.12.2002 г.).

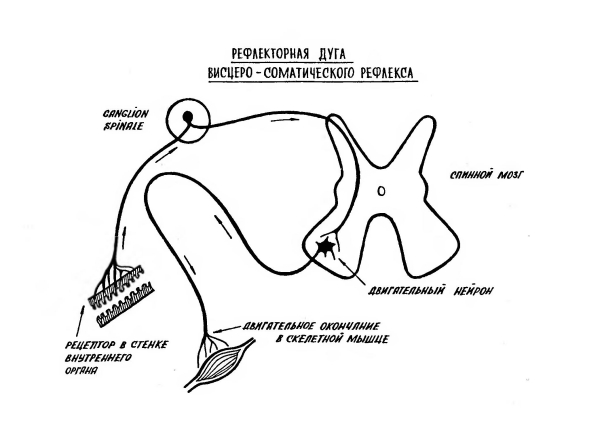

Сущность метода: в основе электроспондилолграфической диагностики лежит висцеро-кожный симпатический рефлекс.

Проводится измерение электрической проводимости спондилогенных кожных зон (СКЗ),

локализующихся в проекции

- симпатического ствола

- сочувственных точек меридиана мочевого пузыря

- спинно-мозговых дерматомов

- проекционных зон ПДС

Метод электроспондилографии и разработанная методология интегральной диагностики состояния функции позвоночного столба и спондилосистемы позволяют:

- проводить интегральную оценку функционального состояния спондилосистемы с позиций системного подхода;

- выявлять на ранних стадиях патологическое состояние позвоночного столба и нарушение физиологического равновесия в спондилосистеме;

- оценивать функцию позвоночного столба в составе биологической системы – спондилосистемы;

- оценивать функцию позвоночных двигательных сегментов (ПДС) системы сочувственных биологически активных спондилогенных кожных зон:

- определить тип нарушения функционального состояния ПДС при спондилогенных заболеваниях

- уровень ПДС с функциональными блокадами (ФБ) и мышечно-связочной дисфункцией по тестируемым кожным зонам;

- оценить «функциональные резервы» позвоночных двигательных сегментов.

- оценивать функцию позвоночного столба:

- определить тип нарушения функционального состояния позвоночного столба при спондилогенных заболеваниях

- уровень ПДС с функциональными блокадами (ФБ) и мышечно-связочной дисфункцией по функциональным взаимосвязям;

- определять тип нарушения функции вертебрально-базилярной системы (ВБС);

- оценить изменение вегетативной регуляции функции ПДС:

- определять тип нарушения спондилогенной вегетативно-висцеральной регуляции (СВВР) функциональных висцеральных систем организма на фоне спондилогенных нарушений;

- выявлять спондилогенные висцеропатии (спондилогенных висцералгические, висцеродисфункциональные и висцеродистрофические)

- их интерпретировать

- оценивать «интегративные резервы» вегетативной нервной системы;

- позволяет провести интегральную дифференциальную диагностику между висцеральной соматической патологией и спондилогенными висцеропатиями

- оценить взаимное влияние спондилосистемы и висцеральных систем организма

Полученны следующие данные дополнительных методов исследования.

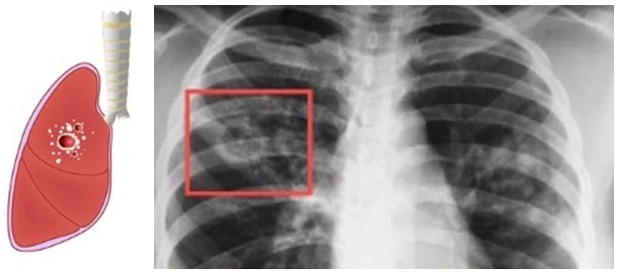

Рентгенография легких: признаки очагового туберкулеза верхней доли правого легкого в стадии распада.

Для исключения туберкулезного спондилита проведена

ренгенография грудного отдела позвоночника: костных деструктивных изменений и признаков натечника не выявлено.

Результаты электроспондилографии.

Графические показатели электропроводимости проекционных кожных зон на уровне С7- Th10 позвоночных двигательных сегментов справа определяются в зоне «синего» коридора, что явилось признаком нарушения вегетативно-висцеральной регуляции легких по висцероишемическому типу и соответствовало деструктивному процессу в легких.

Применив диагностический метод ЭСГ в данном клиническом случае удалось:

- выявить нарушения функционального состояния позвоночного столба по ишемическому типу с рефлекторным ишемическим компонентом на уровне ПДС, «ответственных за вегетативную регуляцию функции сердца и легких», преимущественно справа ( гомолатерально очагу в легком)

- выявить одновременное нарушение вегетативно-висцеральной регуляции функции сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы по висцеро-ишемическому типу

- выявить локализацию спондило-висцеральных функциональных взаимосвязей, их меридиональную зависимость (задействованы меридианы легких с обеих сторон, меридиан сердца и перикарда справа)

- объективизировать висцеро-вертебральный синдром на уровне верхне-грудных ПДС: снижение профиля электрической проводимости на уровне верхнее-грудных ПДС ( можно считать аналогом вегетативной пробы, равносильной кожной гипотермии при вегетативных расстройствах)

- Выход измененной электрической проводимости кожных зон за границы сегментарной иннервации легких справа, а также вовлечение сегментов противоположной стороны (слева) говорит о распространении ирритации на симпатический ствол.

Таким образом, метод ЭСГ позволяет оценивать изменение вегетативной регуляции функции ПДС, функционального состояния позвоночного столба и позвоночной системы в целом по спондилогенным кожным зонам (СКЗ), локализующимся в проекции симпатического ствола.

Это позволяет использовать метод электроспондилограмфии для дифференциальной диагностики соматической патологии и спондилогенных висцеропатий.

Данный клинический случай можно считать ярким примером висцеро-соматического рефлекса:

- висцеро-вертебрального ( дефанс мышц)

- висцеро-кожного (локальные вегетативные проявления)

- висцеро-сенсорного (зона гиперестезии, гиперальгезии)

При неврологическом обследовании и проведении электроспондилографии получены следующие взаимодополняющие результаты:

- признаки висцеро-сенсорного рефлекса (зона гиперестезии и гипералгезии)при неврологическом осмотре

- зона «синего коридора» на электроспондилограмме, соответствующая снижению профиля электрической проводимости и совпадающая с зоной нарушения вегетативной иннервации)

- выход зоны распространения висцеро-сенсорного рефлекса за границы дерматомов, соответствующих верхнее-грудным сегментам спинного мозга и зонам иннервации легких, а также распространение зоны снижения электрической проводимости на противоположную сторону, связано, по-видимому, с вовлечением пограничного симпатического ствола.

Таким образом, патологический процесс в правом легком в стадии распада стал причиной рефлекторного висцеровертебрального сидрома в верхнегрудном отделе позвоночника с формированием функциональной блокады и нарушения кровообращения в области соответствующих ПДС.

В основе соматовисцеральных нарушений лежат нейрометамерные связи, обеспечивающие взаимодействие составляющих метамера, включающих следующие структуры:

- кожные покровы

- позвоночно-двигательный сегмент с его

- мышечными

- фасциольными

- связочными структурами

- определенные участки висцеры

- сосуды имеют функционально связанные механизмы иннервации

- соматические и вегетативные отделы нервной системы

Все эти структуры взаимно определяют функцию данного метамера, чем и объясняются висцеро-соматические (в том числе висцеровертебральные) синдромы.

Этим объясняется сходство клинической картины в данном клиническом примере с вертеброгенной патологией.

Наличие тесных связей верхнегрудных ПДС и легких через симпатические образования грудного отдела с соответствующими сегментами спинного мозга позволяет сосуществовать двум одновременным кругам патологической импульсации:

- 1) афферентной — из легких через соматический нерв, спинной мозг в периартикулярные ткани грудного отдела позвоночника и верхнего плечевого пояса с последующим мышечным дефансом и проекцией на кожу в соответствующей зоне Захарьина-Геда;

- 2) проприоцептивной импульсации из пораженного ПДС в проекционную зону дерматома, миотома и склеротома.

- Кроме того, патологическая импульсация симпатического ствола ирритативно-рефлекторным путем вызывает вегетативные нарушения в соответствующей зоне.

Висцеро-вертебральный рефлекс

Вывод.

Приведенный клинический случай говорит о том, что выявление у больного с остеохондрозом позвоночника вертебрального синдрома требует проведения всестороннего, комплексного обследования для выявления соматического заболевания, подтверждения или исключения его спондилогенного происхождения.

Алгоритм диагностики вегетативно-висцеральных нарушений

- обследование больного следует начинать с тщательного ортопедического осмотра и изучения неврологического статуса. Обратить внимание на:

- вертебральные

- Мышечные

- нейрососудистые

- невральные симптомы.

- признаки заинтересованности соответствующего отдела позвоночника:

- болезненность при пальпации паравертебральных точек и межостистых связок

- ограничение подвижности – функциональная блокада ПДС

- наличие местных вегетативных нарушений.

- покраснение или побледнение кожи в зоне иннервации пораженных вегетативных образований;

- регионарные расстройства терморегуляции и потоотделения м

- местные отеки или пастозность тканей

- другие кожно-трофические нарушения, гипотрофия мышц

- симптомы поражения узлов пограничного симпатического ствола: парестезияии, симпаталгии, зуд в области иннервации пораженного ганглия.

- Подтвердить и объективизировать вегетативные нарушения можно с помощью специальных проб: термометрия кожи, исследование рефлекторного дермографизма, пиломоторного рефлекса, кожная адреналиновая проба.

- Наибольшее значение имеет выявление асимметрий и местных вегетативных нарушений на определенных участках тела.

- Дополнительное нейроортопедическое обследование:

- рентгенография позвоночника с обязательным проведением функциональной рентгеноспондилографии.

- компьютерная и магнитнорезонансная томография.

- электромиографическое исследование помогает определить степень вовлечения в патологический процесс спинного мозга, корешков и периферических нервов

- реовазография – нарушения периферического кровообращения, возникающие вследствие поражения вегетативных образований (В.В. Проскурин, 1993).

- для объективизации типа нарушений при спондилогенных висцеропатиях нами применялся разработанный Яковлевым В.С. метод электроспондилографии.

+7(812) 981 3742

+7(812) 981 3742  +7(950) 040 1673

+7(950) 040 1673  natalya.npanchenko

natalya.npanchenko WhatsApp

WhatsApp Viber

Viber Telegram

Telegram www.npanchenko.ru

www.npanchenko.ru